周海嬰:平民視角 鏡匣人間

青年時期的周海嬰

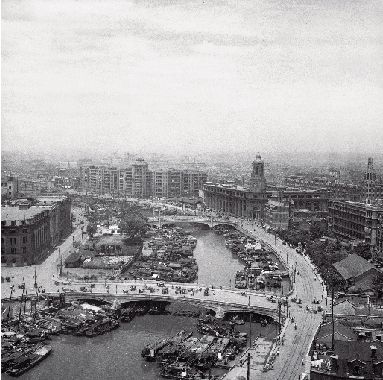

上海蘇州河畔(攝影) 1949年周海嬰

1936年10月20日,魯迅先生去世的第二天,《大公報》發(fā)表了他的遺囑,有一條便是留給獨子周海嬰的:“孩子長大,倘無才能,可尋點小事情過活,萬不可去做空頭文學(xué)家或美術(shù)家。”父親的囑咐是壓力,也是鞭策,深藏著無盡的愛。長大后,周海嬰謹遵父親遺囑,“做一個實實在在的人”,從北京大學(xué)物理系畢業(yè)后,成為無線電專家。

鮮為人知的是,除了在無線電領(lǐng)域鉆研,周海嬰自幼喜歡攝影,10歲時開始拍照,14歲時正式學(xué)習(xí)攝影,從此沉浸在定格、結(jié)影、顯影的世界里,終生未放棄這一愛好。周海嬰一生拍攝了數(shù)萬張底片,這些珍貴影像展現(xiàn)了廣闊的社會圖景,從家庭到社會、從個人到集體,應(yīng)有盡有,更有歷次政治事件的場面和細節(jié)穿插其間。作為舊新社會的見證者、親歷者,周海嬰對社情民生異常敏感。他喜歡抓拍,用鏡頭定格所經(jīng)歷的歷史瞬間;他不為獵奇,“只希望讓它們證明時事”;他不是專業(yè)攝影師,所做的事情,只是用影像告慰歷史。

“雪痕鴻爪”“大地蹄痕”——這是母親許廣平在周海嬰的初學(xué)攝影簿上親筆題寫的內(nèi)容。周海嬰一生謹遵母訓(xùn),低調(diào)謹慎,在近70年時間里從未發(fā)表過攝影作品。直到2008年,當過攝影記者的長子周令飛幫助父親整理底片籌辦攝影展,并結(jié)集出版畫冊,作為送給父親80歲生日的禮物。照片一經(jīng)展出,便引起社會各界的關(guān)注,備受好評。

今年是周海嬰誕辰90周年,3月2日,“記憶星辰——紀念周海嬰誕辰九十周年攝影藝術(shù)展”在中國美術(shù)館啟幕。展出周海嬰收藏、拍攝的攝影作品百余幅,集中展現(xiàn)了周海嬰的審美和情懷,以及他對這個世界的認知和感受。展覽分為5個部分——“家族:愛的記憶”展示了周海嬰收藏的魯迅及家族照片;“上海:弄堂時光”展示了20世紀30年代末至40年代末上海的市井生活和民生百態(tài);“東北:紅色之旅”展示了1948年底周海嬰跟隨母親與一批民主人士從香港秘密北上,在東北解放區(qū)時所拍攝的照片;“北京:安居樂業(yè)”展示了1949年周海嬰跟隨母親許廣平定居北京后的攝影;“紹興:鄉(xiāng)音難忘”展示了周海嬰在魯迅先生的故鄉(xiāng)紹興祭祖探鄉(xiāng)時的紹興影像。

讓人印象頗深的是,此次展覽的展陳空間設(shè)計以“溫暖記憶”為主題,主視覺形象借鑒了上世紀二三十年代魯迅先生的書籍設(shè)計語言,文武線、烏絲欄等視覺元素結(jié)合展覽主題、融合現(xiàn)代手法進行設(shè)計,整體氣氛頗具書卷氣和時代感,仿佛一冊翻開的書,展現(xiàn)了周海嬰的影像人生。

縱觀周海嬰的攝影,可以看到其作品的一大主題是底層普通人的生活百態(tài)。他的鏡頭總是直面受壓迫的底層人。他拍攝的《難民》系列,原汁原味反映了底層人的生活狀態(tài)和生存環(huán)境,作品閃爍著人性的光輝。此外,社情民生、婚喪習(xí)俗、勞作方式等,均有涉獵。在不經(jīng)意之間,他留住了一個個永遠鮮活、充滿生命力的瞬間。作品《熟食小販》《修鞋匠》《南貨擔子》就是這樣產(chǎn)生的。

為何特別留意難民、戰(zhàn)患、市井風貌?周海嬰曾說:“主要是受父親的影響,當年他對底層人民的關(guān)愛,特別是替受傷的黃包車夫包扎傷口等情景,至今依然歷歷在目。這種潛意識中的教育對我影響極為深廣,可以說是父親教我怎樣去拍照,使我懂得如何用平民視角去關(guān)注社會和關(guān)愛大眾。” “也許正是因為這個原因,周海嬰的攝影,有我們從來沒有見過的歷史深層次的東西。對于了解魯迅同時代的人,是非常有意義的事。”攝影評論家劉鐵生說。

1948年底,周海嬰跟隨母親和郭沫若、李濟深、沈鈞儒等一批愛國民主人士,從香港秘密北上,前往東北解放區(qū)。當時民主人士北上對外嚴格保密,沒有攝影記者跟隨。不到20歲的周海嬰憑著年輕人特有的激情和敏銳,將鏡頭不失時機地瞄向了同行的共和國賢達,留下了他們生活的瞬間。這一組獨一無二的照片成為見證歷史的“孤本”。

1949年起,周海嬰與母親許廣平定居北京,學(xué)業(yè)之余,他的目光對準了五十年代北京街頭巷尾的社情民生,也包括輔仁大學(xué)、北京大學(xué)的大量照片。與馬新云結(jié)為夫妻后,長子周令飛、次子周亦斐相繼出生,周海嬰喜歡為孩子們拍照,文學(xué)前輩巴金、丁玲、蕭軍等也出現(xiàn)在他的鏡頭里。這部分攝影作品引起了專家和攝影愛好者的濃厚興趣。

在今天看來,周海嬰的攝影作品似乎沒有太多技巧,但他鏡頭中那些活生生的人物和生活瞬間卻透著敏感與活力。他常常在有意無意間拍攝照片。周令飛回憶說:“父親反對擺拍,要求真東西,他不喜歡為了拍照而去拍照。他不拍坐在那里等待擺拍的人,而是等人動起來以后再拍,他喜歡這種感覺。”這種在抓拍技術(shù)和瞬間捕捉對象臨界精神的能力,在那個時代幾乎很少有人具備這樣的影像意識。因此,周海嬰被攝影界評價為“無可爭議的四五十年代承上啟下的一位大師”“中國現(xiàn)代主義攝影的早期開拓者”。

在中國藝術(shù)研究院中國攝影藝術(shù)研究所所長李樹峰看來,最受啟發(fā)的是周海嬰獨有的攝影方式:既非記者,為圖宣傳效果出奇而大量擺拍或進行后期加工,也不把自己看作什么藝術(shù)家,為抒發(fā)個人情懷刻意講求構(gòu)圖或光影效果。周海嬰完全抱著一副閑心,在有意無意之間拍攝照片,拍的時候,不為名為利,只圖自個兒高興,對于構(gòu)圖和用光,是按照一般理解做的,拍完后也沒太當回事。但日久天長,這些照片組成了一番非同尋常的景觀。在攝影中,周海嬰找到的是自己的志趣,如今卻無意間為大家或小家留下了凝固的瞬間、記憶的星辰。

如果說,好照片有3個標準:第一是社會性,第二是詩性,第三是情感力量。那么,這些標準無疑在周海嬰的影像中再次得到印證。“這些過往的圖像、生活的印痕、攝影者生命與心靈的記錄,將補充文字書寫的歷史,鐫刻記載在中國現(xiàn)代史上,為中國攝影史增添濃濃的一筆,為中國美術(shù)館的收藏增加更多的寶貴財富,成為永恒的記憶……”中國美術(shù)館館長吳為山說。(記者李亦奕)