再談劉基文化還是劉伯溫文化

□ 非章 魯冉筆者前日寫了一篇名為《劉基文化還是劉伯溫文化,誰說了算?》的文章,青田縣黨史和地方志研究室的微信公眾號“方志青田”刊文對筆者一些觀點提出了反駁。該文在沒有提供任何新材料的情況下,提出以下五點主張:

第一,“文化界”存在一種“習俗”,在文化界,非虛構性的人物通常稱劉基,虛構性的人物通常稱劉伯溫。并強調,“正如前面所說,在大多數情況下,歷史人物稱劉基,虛構性人物稱劉伯溫,這是基本的規則”,進一步將所謂的“文化界”習俗推導為社會必須遵守的“規則”。

第二,今天直呼“劉基”其名,絕不會就是對他劉伯溫的不敬。

第三,要同時宣傳“劉國師”“劉文成”“劉太公”等等所有劉伯溫的名號。

第四,認為文成縣來個統一的“劉伯溫”稱呼是非常可怕的。(一)會脫離學術主流;(二)“劉伯溫”是虛構人物為今人的通識,宣傳“劉伯溫”就會讓他人覺得文成在宣傳假的形象,損害劉基在公眾中的形象;(三)要根據不同場景,同時使用劉伯溫的各種稱呼;(四)“雙軌制”是狹隘地方主義表現。

第五,就是建議官方文件里再也不要出現“劉伯溫文化”了。

筆者認為這五點主張都是極難成立的,且文中多有自相矛盾之處,故作此文以答,供讀者參考。

一是文化界存不存在“非虛構性的人物通常稱劉基,虛構性的人物通常稱劉伯溫”的“習俗”。答案顯然是否定的。

該文為了證明存在這種所謂的“習俗”,舉了一些以“劉基”為書名的例子,這顯然很容易被證偽,因為也同樣能舉出許多相反的例子,而且時間跨度更長,更具傳統性和持續性,如王馨一的《劉伯溫年譜》,蔣星煜編譯的《劉伯溫的寓言》,郝兆矩的《增訂劉伯溫年譜》,郝兆矩、劉文鋒的《劉伯溫全傳》,劉日澤的《散寫劉伯溫》,丁飛的《劉伯溫哲學寓言故事》,房立中的《劉伯溫全書》,雷克丑注的《劉伯溫文集》,文成縣劉基文化研究會會刊《劉伯溫研究》,以及曾仕強的講座《劉伯溫的人生智慧》等等。特別值得一提的是林家驪教授點校的《劉伯溫集》,該書首次出版時以《劉基集》為書名,2012年再版時則改成了《劉伯溫集》。顯然,這個“習俗”是不存在的。

事實上,據筆者所知,許多專家學者并不認同現實中存在這種“習俗”,更不認同必須遵守這種“習俗”的說法。所以,這就存在該文所說的“文化界”都有誰的問題了。如果拉個小圈子,把使用或支持“劉基”為書名的人定為“文化界”的成員,稱之為學術主流,其他的都不算,是否也太過霸道和狹窄了?如果因此又說“若我們文成縣統一稱呼‘劉伯溫’,就會脫離學術主流,成了‘孤家寡人’;實則更是螳臂當車,會成學界笑話。”那就不只是笑話,更像是想當然的妄言了。當然,筆者不知道是誰曾主張過文成必須要統一稱呼“劉伯溫”,這估計可能是該文的某種假設。筆者完全不同意這種做法,也認為這事實上是做不到的,總不能要求民間講故事不用“劉國師”、劉氏后人不叫“劉太公”吧。這種假設似乎是該文自樹的一個靶子。

筆者認為專家學者做研究時,稱劉基、劉伯溫或其他稱呼是自由的,即使是參加“劉伯溫文化學術研討會”,也大可用“劉基”為指稱來寫論文,反之亦然。如果有人跳將出來說,“你做研究必須要用什么稱呼,否則就是螳臂當車。”這就不只是妄言,而是無理取鬧的霸道了。然而文成縣政府在選擇名稱的時候,就不是完全“自由”的了,在劉伯溫的一眾稱呼中,它應盡可能利用現有資源,選擇有利于文化傳播和經濟社會發展的稱呼,這即是明智之舉,也是職責所在。

其實,我們不妨假設一下,假定該文所稱的“習俗”真的存在,那么它重要嗎?

說實話,筆者聽說過風俗、民俗,以及對它們的嚴肅研究,從來沒有見過有人研究“文化圈習俗”這么奇怪的東西。更為奇怪的是,該文在沒有提供任何新證據的情況下,直接將“文化圈習俗”升級為“學術界的共識”,說“應將歷史人物劉基和傳說人物劉伯溫作適當區分,這已成吾國學術界的共識”。即便如此,該文還是不滿足,又進一步將“文化圈習俗”升級為全社會都必須遵守的“規則”。認為“正如前面所說,在大多數情況下,歷史人物稱劉基,虛構性人物稱劉伯溫,這是基本的規則”。直接立法了,該文之信口開河,真是瞠目結舌。

社會規則我們是必須要遵守的,但那需要具有立法權威的機構發布,我想也沒有哪個權威機構愿意制定這樣的規則。

學術界的共識很多時候是具有科學性的,但學界共識總需要一個多人討論形成的過程。筆者查閱知網等網站,沒有看到關于這個無聊問題的任何嚴肅討論,顯然它還不是學界共識,充其量只是某個人或某些人的學術觀點。而且學術共識也不是天條,冒犯不得,許多學界共識會隨著新研究、新認識而改變。學者們也沒有必須同意遵守學術共識的義務,是完全可以持不同觀點的。至于該文所宣稱的“若我們文成縣統一稱呼‘劉伯溫’,就會脫離學術主流,成了‘孤家寡人’;實則更是螳臂當車,會成學界笑話。這是無知者勇的表現。”就不知道是無知者勇,還是危言聳聽了。

對于 “文化圈習俗”,筆者就不知道怎么說了,等哪天有學術界研究出這個東西是什么的時候,筆者再學習吧。

即便退一步講,筆者以為劉伯溫以字行世數百年了,“伯溫”普遍用于與之相關的所有歷史場合之中,可以說這也是數百年的“習俗”了,豈有用近二十余年“文化圈習俗”改變數百年、數十代人傳承的全國習俗的道理呢?

當然,如果存在競爭關系的兄弟縣市區這么認為,也是完全可以理解的。

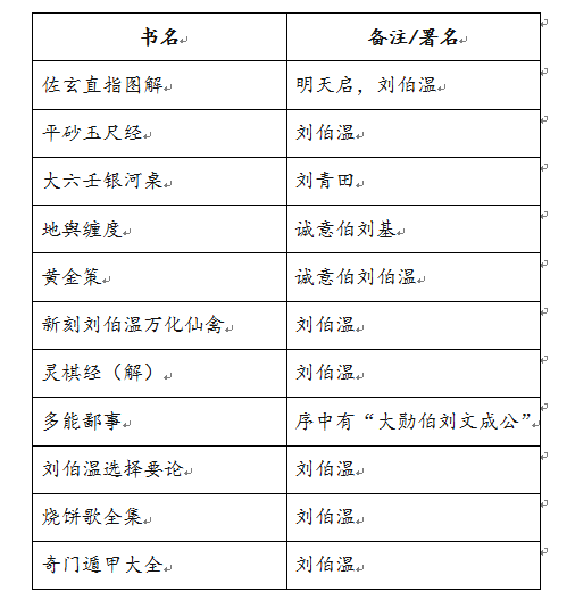

其二,該文引用了筆者的一張表格,如下:

想當然地認為,“這樣,‘劉基’與‘劉伯溫’就有了明顯不同的語境色彩;‘劉伯溫’就從歷史人物劉基的研究中‘游離’出來,成為一個獨特的文化‘獨立體’”。即用以佐證他認為虛構人物都用“劉伯溫”的說法。這缺失邏輯,也自相矛盾。正如該文所承認的,在傳說密集度最高的文成和青田——劉伯溫的家鄉,講述劉伯溫的傳說故事稱呼是“劉國師”,也就是說,在他的家鄉劉伯溫的虛構形象是“劉國師”,由此可見“劉伯溫”并不是劉伯溫虛構人物的專用名詞,就像“劉基”不是指稱歷史人物劉基的專用名詞一樣。

該文將筆者文中:“在‘劉基’的所有稱呼中‘劉伯溫’使用范圍最廣,影響最大,最具知曉率,各種民間著述、小說、戲曲、北京等地的傳說故事,以及托名的兵法、堪輿、醫學、武術作品,絕大多數都以‘劉伯溫’為名”的表述進行斷章取義,忽略“在‘劉基’的所有稱呼中‘劉伯溫’使用范圍最廣,影響最大,最具知曉率”,將筆者本意:在劉伯溫“以字行世”前提下,即“劉伯溫”在被用于與歷史人物劉伯溫相關的各種場合的前提下,“劉伯溫”也被用于各種與官方文獻相對的民間著述、文學作品、部分地區的傳說故事等方面,其中民間著述并非僅指虛構人物,而“劉基”的使用相對狹促。歪曲為“劉伯溫”僅被用于虛構形象,這是不可接受的。

筆者再補充一點,“劉伯溫”使用范圍最廣,是指由于劉伯溫“以字行世”的緣故,“劉伯溫”三個字被廣泛用于所有與之相關的幾乎所有方面,如口頭指稱、私人著述、評品劉伯溫、著作托名、偽造題跋、傳說故事、小說、戲曲等方面。

如書信往來,

朱元璋給劉伯溫寫信:“頓首奉書伯溫老先生閣下”。

又如文人交往,

趙天澤的《送儒學副提舉劉公序》:“江浙儒學副提舉劉公伯溫”。

又如日常講話中的口頭表達,

洪武二十年十二月朱元璋對劉璟說:“劉伯溫在這里時,滿朝都是黨,止他一個不從……”

洪武二十二年正月,朱元璋說:“這個劉伯溫的兒子,他父親是個好秀才……”

洪武二十三年六月,朱元璋說:“舍人劉伯溫的兒子賞鈔一百錠……”

十二月,朱元璋又說:“這是劉伯溫的兒子……,劉伯溫挺身隨我……”

又如明政府的普通公文,

景泰七年的吏部公文《世襲翰林院五經博士札付》寫道:“已故功臣誠意伯劉伯溫長子……,查取劉伯溫子孫內舉嫡長一人起送來京……劉伯溫原生二子……”

等等。

這些是虛構的嗎?顯然不是。而是真真切切的“以字行世”,是最普遍的稱呼。

而如劉基、劉文成公、誠意伯、劉青田、劉誠意、劉國師等其他稱呼,則或使用場合都比較局限,或者使用人數較少。比如劉基,傳統上一般用于自稱、史書,以及以皇帝名義下達的各種文書之中,使用場合大多較為特殊,少見于口頭表達。

口頭稱呼的“劉伯溫”,除了上述一般講話中用到,用今天的眼光來看,還用于所謂虛構的“劉伯溫傳說”,以及講述劉伯溫的真實史跡等。需要特別指出的是,在傳統社會中,人們講“劉伯溫/劉國師”的事跡時,并不存在該文所認為的“有一個特意的‘虛構人物劉伯溫’,也不僅僅是所謂的情感真實,事實上不管講述人所講內容為何,大多數講述人都相信他所講的故事是真實的,這種情況即便在今天仍時有所見。在這種情況下,又如何可能存在一個稱呼歷史人物用“劉基”,稱呼虛構人物為“劉伯溫”的情況呢?

而劉文成公、誠意伯、劉青田、劉誠意這些稱呼都屬敬稱,一般用于文人書面表達、紀念場合、文集書名等等,較少見于公文或口頭稱呼,使用人群和頻次都有限。“劉國師”是一個特例,在傳統上,它一般只出現在口頭講述當中,少見于書面表達。雷克丑先生指出:“這個稱呼體現了家鄉人民對劉伯溫的莫大尊崇,是傳統社會民眾對劉伯溫的最高稱呼。”筆者完全贊同他的說法。

第三,今天直呼“劉基”能表達敬意嗎?該文認為今天直呼“劉基”其名,絕不會就是對他劉伯溫的不敬。確實,今天的人們已經沒有取“字”“號”的習俗了,人人都直呼其名,直呼“劉基”確實不一定就是不敬。特別是對于專家學者來說,直呼其名或可更易出好的成果,誠如林亦修教授所言:“好的研究視角應該采用俯視的視角,一般也要用平視的視角,仰視的視角則不太可取。”當然,同一視角之下也可以是直呼其名或用敬稱。

話雖如此,一個顯而易見的問題是,直呼“劉基”其名,同樣也沒有任何表達尊敬的意味。因此,筆者認為有兩類人是不太合適在人前直呼“劉基”之名的。一是劉氏后裔,他們最好還是用敬稱,如顯祖伯溫公、太公、顯祖劉文成公等,當然用什么稱呼是個人自由,筆者無權干涉。二是文成本地自許為“文化圈”中研究劉伯溫的人,這些人在接待外來客人的時候,最好還是用“伯溫”等稱呼,以便讓客人明白自己對劉伯溫的尊敬。

第四、同時推廣“劉國師”“劉基”等九個以上的名號可不可行。“青田方志”一文要求文成縣政府同時宣傳“劉國師”“劉文成”“劉太公”“劉基”“劉伯溫”“劉誠意”“劉青田”“犁眉公”“劉伯爵”等所有劉伯溫的名號。這個想法匪夷所思,筆者不厚道地聯想到魯迅的經典文學場景。若果真如此干了,那么劉伯溫的文化品牌八成是打造不起來了,普通人哪能記得住這誰是誰呀?因此筆者以為這是一個餿主意。假如陽明文化,也整出什么守仁文化、王伯安文化、王文成文化、樂山居士文化、王新建文化等一大堆,那估計也不是什么好主意。當然需要再次澄清的是,筆者在《劉基文化還是劉伯溫文化,誰說了算?》一文中認為使用“劉伯溫文化”為最好,并不是認為應該禁用其他稱呼,而是認為在縣政府的所有宣傳活動中統一使用“劉伯溫文化”,不要同時使用“劉基文化”,筆者的表述是清晰的,但該文將筆者的意思歪曲為“非章、魯冉的那大作,主張在我縣來個統一的“劉伯溫”稱呼”。這是不是有點不厚道?

順便也指出該文的一個常識性錯誤,該文說“劉基謚號文成,故世人稱他為‘劉文成’。‘經天緯地為文’,‘立政安民為成’,這‘文’與‘成’,就是對劉基生平功德的高度概括”。四庫全書本《明謚紀匯編》載:“劉基,誠意伯贈太師,正德,‘修治班制 安民立政’浙江青田人。”列文臣謚第一。第二載:“王守仁,新建伯贈候,隆慶,‘勤學好問 安民立政’浙江余姚人。顯然,明朝官方對劉基的文成解釋為“修治班制 安民立政”,而非“經天緯地 立政安民”。王陽明的“文”則為“勤學好問”,二者雖同,也不同。這錯誤出現在導游詞中尚可理解,但寫成文章難免不太合適。

第四,該文說:文成縣來個統一的“劉伯溫”稱呼是非常可怕的,(一)會脫離學術主流;(二)進一步發揮“劉伯溫”是虛構人物為今人的通識,即是人人都知道的,這么做就是讓人覺得文成在宣傳假的形象,損害了劉基在公眾中的形象;(三)要根據不同場景,同時使用劉伯溫的各種稱呼;(四)“雙軌制”是狹隘地方主義表現。首先,筆者再次重申,筆者是主張統一使用“劉伯溫文化”,不要同時使用“劉基文化”,而從未主張“文成縣來個統一的‘劉伯溫’稱呼”。這是有很大區別的,該文歪曲了筆者的意思,是不是故意,難以得知。然后,我們再逐一分析該文的觀點:

(一)對該文認為“會脫離學術主流”之說。除了前述理由,筆者特別反感這種詐詐唬唬的危言聳聽之語。文成縣使用“劉伯溫文化”為名,與劉伯溫故里國家5A級旅游景區聯動,最有利于塑造、推廣劉伯溫文化品牌,進而促進文成縣經濟社會發展。學界豈有不支持文成經濟社會發展之理呢?何來“實則更是螳臂當車,會成學界笑話”之說?

(二)對該文認為:“傳說人物劉伯溫是虛構的,這是今人的通識。若我們過分推銷‘劉伯溫’,乃至統一稱呼‘劉伯溫’,就容易給人造成錯覺:你們文成宣傳的這人物,是想象出來的,是假貨!這就極大損害了歷史人物劉基在公眾中的形象。而樹立歷史人物劉基的崇高形象,正是搞好劉基文化的基石。”

到這里,該文通過將“非虛構性的人物通常稱劉基,虛構性人物稱劉伯溫的‘文化圈’習俗”偷換為“傳說人物劉伯溫是虛構的今人通識”,進而得出“宣傳劉伯溫就是宣傳虛構人物”的結論。這是詭辯術。必須要再次重申,在歷史上,“劉伯溫”是最通行的敬稱,不僅在傳說中被使用,也用于公文、日常交往等幾乎所有方面。“劉伯溫”的使用范圍大大超出傳說的范圍,即指稱“劉伯溫”時,遠遠不只是指稱“傳說人物劉伯溫”,這是常識。該文原表述的“虛構性人物稱劉伯溫”的“習俗”是有限定范圍的,即只在“文化圈”中,在此卻將之偷換為“傳說人物劉伯溫是虛構的今人通識”,將原表述中沒有排除掉的“劉伯溫”曾經被用于其他方面的可能性徹底排除,將“劉伯溫”定義為過去、現在都是“傳說人物”的專用名詞,顯然是不合事實的。

至于說宣傳傳說人物形象,就會造成“極大損害了歷史人物劉基在公眾中的形象”的后果。筆者以為,除非傳說人物形象本身就是反面的,否則何來這一說?君不見姜太公、諸葛亮,以及包青天、狄仁杰等等,哪個虛構形象損害了原主的形象?

(三)要根據不同場景,同時使用劉伯溫的各種稱呼。同時說“搞一刀切的統一‘劉伯溫’,正是自絕門路,會帶來優質名號的嚴重屏蔽。前文已再三論及,不再贅述!

(四)該文認為“非章、魯冉的那大作,又提出了‘雙軌制’的想法:要我們文成統一稱呼‘劉伯溫’,而讓青田去稱呼‘劉基’。這就無形里招致文成、青田的對立。這是狹隘地方主義表現,要不得。

這點特別有意思,該文既然擔心“雙軌制”可能會使兩地對立,為什么不呼吁青田改用“劉伯溫”呢?而非要在文成創成劉伯溫故里國家5A級旅游景區之后,讓文成改為用“劉基”?文成用哪個稱呼,不應該首先考慮是否有利于文成的經濟社會發展嗎?難道用不利于本地發展的稱呼才好?

第五,該文說:官方文件里再也不要出現“劉伯溫文化”了。

由于該文寫作的極不認真,這點筆者駁的最無趣了。比如,該文寫到:什么是“狹義劉基文化”?邱先生認為:“‘劉基文化’已經超越了生命個體的劉基思想,是社會化了的文化。”就是說,這是從歷史人物劉基身上衍生出來的一種文化。這文化主要有劉伯溫傳說,及有關虛構人物劉伯溫的其他文學和影視作品等,都跟“劉伯溫”有關。用簡約的公式表達就是:狹義劉基文化=劉伯溫。

估計該文作者沒有讀邱開金教授的論文,想當然的臆測了。對此,筆者就問一個問題做為這篇極為無趣、被迫寫的文章結尾。

依該文一再曲解筆者的意思,認為筆者要求統一使用“劉伯溫”的思路, 那么該文的這一部分應該就是強烈主張要全縣統一使用“劉基”。那么請問:該文強烈要求統一使用“劉基”,那就不“要根據不同場景,同時使用劉伯溫的各種稱呼”了嗎?就不存在獨用“劉伯溫”時產生的各種壞處了嗎?難道就是獨獨不能使用“劉伯溫”?