大會嶺上的風光與情懷

(文/胡加齋)

文成多山,有山便有嶺。境內比較出名的有大會嶺、巖庵嶺、龍川嶺、松龍嶺……

時值深秋,艷陽高照,文友們擋不住山中美景的誘惑,相約一同前往大會嶺,去領略一番古道上的風光與情懷。

我們一行驅車來到嶺腳村,只見村子四面環山,樹木蔥蘢,一條小溪緩緩從北向南流淌,溪上有一座小橋跨越東西。此橋名為“會吉橋”,據《文成交通志》記載:會吉橋始建于清初,為石板橋,民國十二年(1923)被洪水沖毀,民國13年(1924)重建。橋長27.5米,寬4.8米,高13.5米。小橋的橋基由塊石壘成,單孔,橋拱高高隆起,溪澗下凹,望之如滿月。小溪兩旁建有木質欄桿,平石鋪路。路旁房屋呈藏青色,錯落有致,浸蘊著一種古色古香的氣息。

走過會吉橋,便見一亭,木質結構,道路從中間穿過,此亭處于大會嶺腳下,故名“嶺腳亭”。《文成交通志》記載:嶺腳亭建于清光緒年間(1875-1909年),平屋式結構,為5間20柱騎路亭,建筑面積140平方米。因嶺腳村原先屬連接浙南山區交通要道,占據“咽喉之地”,路上行人絡繹不絕,此亭一幅繁華熱鬧景象。村人說原先兩闕有靠椅供行人憩息,亭里有茶水供應。1960年瑞東公路通車,行人便逐漸減少,唯有嶺頭附近的幾個村落的人到縣城辦事經過此亭。村人為通行寬敞便拆除靠椅,茶水供應也由此中斷。后文成旅游業迅猛發展,大會嶺打造成境內外知名的紅楓古道。每至秋末冬初,游客慕名前來,其繁盛遠勝古時。嶺腳村因大會嶺而繁華,打造成浙江省旅游“十百千”特色旅游村和特色農家樂精品村。嶺腳亭也便修繕一新,兩旁設立橫板供客人憩息。村人時常拿出自種的山藥、番薯等特產在亭中叫賣。

在攀嶺之前,欣遇一道“小橋流水人家”的景致,觀賞一番婉約的風光,心里不免洋溢著一種回到故鄉般的柔情。

我們穿過嶺腳亭,抬頭便見一條用青石鋪成的古道,彎拐著向上延伸。山嶺兩旁古木參天,傲然挺立,一派磅礴氣勢。

此道便是大會嶺,因上通大會嶺村而得名。全程約5公里,4500多級臺階,大部分路段為花崗巖石板鋪筑。《文成縣志》記載:大會嶺始建于元代,明、清、民國時期多次修繕。為南北通道,舊屬文成縣境北通青田縣、景寧縣、云和縣、龍泉市,南達瑞安市、平陽縣的交通要道。抗日戰爭時期,本縣人民肩挑公糧去云和繳納,均取此道,景寧物資也經此路運大峃鎮集散,當時商賈行旅往來頻繁。大會嶺地處要塞、風光秀麗、古跡眾多,堪稱文成第一嶺,2011年被列為浙江省第六批重點文物保護單位。

據傳,大會嶺原為羊腸小道,嶺峻路狹,時常有過往行人失足遇險。村落族人和熱心紳士見此便生憐憫之心,多次捐資修繕。《瑞安縣志》記載,大峃苔湖村人陳慶昌曾獨資修建,總計費銀元800大洋。陳慶昌等先賢為何出資修建此嶺?古人把修橋補路作為修心積德第一善事。由此我深深感到先賢對路人的溫情。

我們沿著古道拾級悠悠而上,兩旁的楓樹、松樹、櫟樹、竹林,隱天蔽日。最多的自然是楓樹,從嶺頭貫穿到嶺腳。據林業部門統計,嶺上共有84株楓樹,大多有數百年樹齡。其中省二級保護的紅楓20株,平均胸徑85厘米左右。那楓樹與古道一起蜿蜒盤繞在群山之中,千姿百態,景象各異:高大的,挺拔蒼勁,深沉而魁偉;矮小的,凝神佇立,傲然而肅靜;筆直的,裊娜多姿,端重而典雅;斜伸的,搖曳俏麗,俊秀而灑脫……只是文成氣候溫和,雖至深秋卻未見霜至,便無“霜葉紅于二月花”的熾熱景象。但那楓葉正處于“欲紅未紅”之際,色彩斑斕,有淡黃色、金黃色、褐黃色、翠綠色、黃中透紅色、綠中帶黃色……有一種含蓄內斂之美,構成一幅瑰美絢麗的古道風情畫。

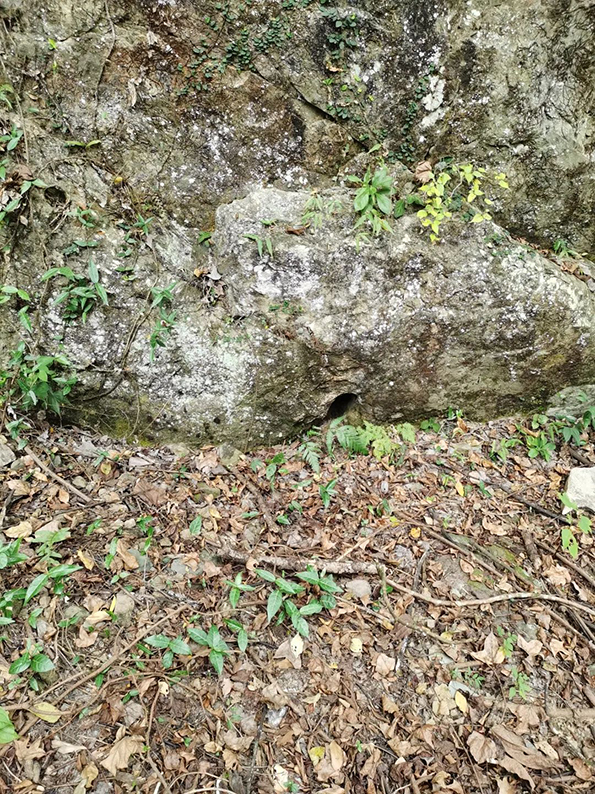

我們一行說說笑笑,爬爬歇歇,不覺臨近半嶺,只見一方形的巖石下端有一小洞,手腕般粗大,這便是當地人所稱的“流米巖”,或叫“斗米石”。

傳說,人們在建造大會嶺時沐風櫛雨,卻連飯都吃不飽。一仙人十分感動,就賜了這塊“斗米石”,石頭下面有一個小洞汨汨地流出大米,不多也不少,恰予建路的人員吃飽。日復一日,月復一月,十里長嶺在人們的辛勤勞動中建成。這時,一工匠的老婆起了貪心,唆使老公說:“嶺快建好了,我們也快走了,何不將這流米的巖洞鑿大點,讓它多流點米,讓我們帶回家去吃呢?”老公想想也對,于是就拿來鐵錘、石鑿偷偷地去鑿開那流米的小洞。不料,洞一鑿開,里面就鉆出兩只金雞咯咯咯地飛走了,流米巖也就不再流米了。如今,大會一帶還流傳著一首民謠:“大會有一寶,只養哥哥不養嫂。不怕千人吃,只怕嫂嫂心不好。”

“流米巖”的故事自然不是真的,后人之所以有此一說,旨在告誡人們:先人建路辛苦,吾輩不應忘記;做人處事要得體,不可多貪。

過“流米巖”約100米處,見有一棵高大的苦櫧樹立在山僻上,樹身底部開裂,樹干滿是褶皺,足見年代久遠,但大樹依然枝繁葉茂。苦櫧樹下,翠竹之間,有一處瓦房靜靜立在一塊平地上,此處便是半嶺亭。據傳明成化年間,花園人王魁金、魁珠在嶺頭建云亭庵和嶺頭亭,王魁尚在半嶺巖下建佛龕和一簡陋涼亭,供過往行人休憩。清朝時云亭庵改為云頂寺,涼亭亦重新修建,并增設茶堂,免費為行人供應茶水。今半嶺亭尚存一座用規整的桃花石和青石砌鑿而成的正方體古灶臺,約略可見當年情景。

走過半嶺亭,便見一座寺廟,喚作“會云禪寺”。跨過門臺走進寺廟,只見“三圣寶殿”里的神龕上端坐三座佛像,金碧輝煌,熠熠發光。這寺廟頗有一番來歷:一日,西坑敖里人周道亮一次擔鹽過嶺,中暑暈倒,幸被半嶺亭好心齋公所救,康復后即發愿心,于乾隆七年(公元1742年)出資在半嶺興建會嶺堂三間,大峃施主潘淳亦捐俸助建,洙川(今大峃徐村)吳氏眾人樂助山場。周道亮還捐附近良田22石作茶堂經費用。光緒十九年(公元1893年)周之后裔繼承其志,復出資修葺老堂,并在下首續建五間,塑佛像,招僧人,頗具規模。為感謝周家德行,會嶺堂每年中元節盂蘭盆會均送一對各重三斤的壽桃給周家,直至1949年。以后,半嶺亭、會嶺堂均又數度修葺,遂成此狀。

過會嶺堂后繼續向上,便見路旁有幾處殘垣斷壁,又見樹蔭下露出兩座磚木瓦房,這里便是半嶺村。我想原先此處定然是一處優良的居所,村人種著嶺上的幾畝土地,倚著嶺上的幾片山林,自給自足,悠然自在。何況此處并不冷落,屋旁的山嶺上不斷有人上下,他們抑或進屋歇會腳討杯水喝,抑或天黑了借個宿。村人迎來送往,怡然自得,路人定會羨慕嶺上人家的安逸。只是時過境遷,這里倒成前不著村后不著店的地方,一出門就要翻山越嶺。隨著城市化進展,他們紛紛離開家園,去外面追求更美好的生活。

我們走進瓦房探看,只見屋里人去樓空,灰塵滿地,但灶臺、碗廚、自來水等設施依然完好,屋旁的那棵柚子樹碩果累累,可見此屋主人剛搬離不久。由此斷定村人離家是先先后后的,有一種“一步三回頭”的情狀,讓人感受到依依惜別的情懷。

探訪完半嶺人家,我們回到大會嶺繼續往上攀爬,愈往上,嶺便愈陡。眼前立著一段300余級的石階,一線直道,排列整齊,取名“斗米直”。意思說,要挑擔子走過這段嶺需吃一斗米飯。

斗米直曾發生過一段鮮為人知的驚險故事,據半嶺人王日村講述:1949年4月,解放軍橫渡長江,一路高歌,解放了江南大片土地。國民黨李延年兵團潰敗退至文成縣域內。一支國民黨軍隊經過南田,行至大會嶺準備逃往福建。半嶺村黨組織得知情報后,組織黨員帶著武器,在半嶺左側的一個名為“高尖”的山頂上,用樹枝木材搭建起瞭望棚以伏擊國軍。彼時,四個國軍尖兵正好從嶺頭往下查探,走至半嶺時,有個尖兵徑直往埋伏點“高尖”走來。黨員吳方石(原國民黨投誠士兵)端著三八式步槍,小碎步潛伏到茶樹叢后面,大喝一聲:“不許動,繳槍不殺。”國軍尖兵聞聲而逃,沿著“斗米直”向上而去。這支國民黨軍便臨時改變路線,改經龍川撤至福鼎,并于福鼎被解放軍包圍,投誠約5萬人。我不知吳方石那一喊有無改變那隊國民黨兵的命運,但改變行軍線路確是事實,由此為“斗米直”的歷史增添了神奇的一頁。

走上斗米直,嶺上便豁然開朗。站在觀景臺上,只見遠處的山巒連綿起伏,莽莽蒼蒼;山腳下的房屋鱗次櫛比,一派繁華。

繼續往上攀爬,不久我們便來到嶺頭村,眼前便是“一馬平川”。村口的右側有一石亭,這便是嶺頭亭,又稱“琢蘭亭”;左邊是“云亭庵”,旁有一棵粗大的柳衫,飽經風霜,大概有二三百年樹齡。村中修建了水泥道,建有村文化中心,讓人留下一種古今融合的氣象。

此時已過正午,我們汗津津地站在嶺頭的山巔上,回望著險峻的山嶺,心中滿懷征服大自然般的豪情。回味著古道上的風情與傳說,我們不由得又轉身向嶺上奔去……